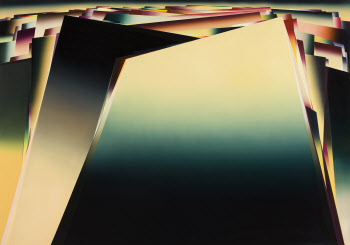

| | 이현호 ‘나무, 나무’(2022 사진=청화랑) |

|

[이데일리 오현주 문화전문기자] 좀더 당겨냈다. 먼 산에 빽빽하게 꽂혔던 나무를 끌어내 눈앞에 들이댔다는 얘기다. 산과 숲을 즐겨 그리던 작가가 나무 몇그루 짊어지고 하산한 듯하달까.

작가 이현호(37)는 어디 내놔도 한눈에 알아볼 ‘수묵채색화’를 그린다. 여느 동양화·한국화와는 다른 기법이 도드라진데. 여백 없이 빼곡하게 들어찬 화면이 그 하나다. 일체의 군더더기를 제거하고 오로지 눈앞에 일렁이는 한 장면에만 집중해 그 밀도감 만큼 화면을 채워내는 거다. 명료하고 선명한 묘사가 특징인 전통화법과는 다른, 흐릿하고 뿌연 효과도 일반적이지 않다. 자칫 핀이 어긋난 사진이 아닌가, 한참을 들여다볼 만큼 덧입힌 헷갈림이 ‘독보적’이란 말이다.

“항상 새로운 풍경과 마주할 수 있는 상황이 아니기에 익숙한 풍경을 작업으로 가져오는 연습이 필요했다”는 작가가 “눈에 익은 주변이지만 뻔한 풍경이 아닌 작업”을 위해 고안한 치열한 결과물이라고 할까. 덕분에 ‘나무, 나무’(2022)는 멀리서 관망하듯, 마치 다 알고 있다는 듯 붓끝으로만 긋는 옛 산수화와는 세계도, 차원도 다른 전경으로 섰다. 냉정하게 뚝 끊어버린 단면으로 당황스럽게 하더니, 빼어난 산세만 그림이 될 수 있단 공식까지 깼다고 일러준다.

10월 5일까지 서울 강남구 삼성로147길 청화랑서 여는 개인전 ‘나무, 나무’에서 볼 수 있다. 한지에 채색. 73×73㎝. 청화랑 제공.

| | 이현호 ‘나무, 나무’(2022), 한지에 채색, 73×60㎝(사진=청화랑) |

|

![[포토] 조사 마친 윤석열 대통령](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011501678t.jpg)

![[포토] 코스피, 코스닥 내림세...](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011501243t.jpg)

![[포토]'내란 우두머리 피의자' 윤석열 대통령 공수처로 이동](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011501058t.jpg)

![[포토] 네스프레소 2025 캠페인 론칭 토크쇼](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011501014t.jpg)

![[포토] '와일드무어' 미디어 행사](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011501005t.jpg)

![[포토]공수처 차고로 들어가는 윤 대통령 차량](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011500861t.jpg)

![[포토]사다리로 차벽 넘는 공수처](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011500701t.jpg)

![[포토]공개된 팰리세이드 풀체인지](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011500422t.jpg)

![[포토]공공기관 채용정보박람회 개최…“신규채용 2만4000명 추진”](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011400899t.jpg)

![[포토] 설 명절 자금 방출](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011400672t.jpg)

![[포토]박현경,백여 명의 팬들과 즐거운 출정식 개최](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/01/PS25011200149h.jpg)

![[단독]尹 16일 헌재 출석하려 했다…"변론권 보장 못받게 돼"](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/01/PS25011501489h.jpg)