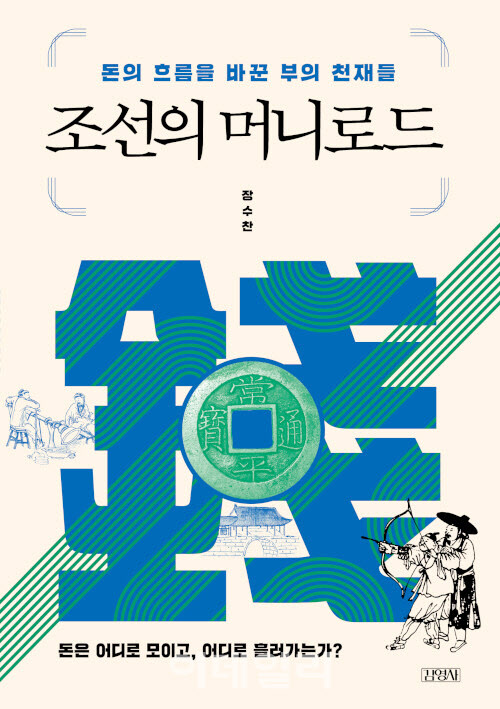

[이데일리 장병호 기자] 어느 시대나 ‘돈 냄새’를 맡는데 탁월한 사람들이 있다. 사농공상(士農工商)에 따라 상업을 하찮게 여긴 조선시대도 크게 다르지 않다. 임진왜란 이후 화폐 상평통보가 유통되면서 돈의 흐름을 포착하는 사람들이 나타나기 시작했다.

일부 무관들은 돈을 ‘만들어’ 돈을 벌었다. 조선시대에는 관청마다 필요에 따라 화폐를 주조할 수 있는 권한을 갖고 있었다. 그 중에서도 국방을 담당하는 군영과 군대는 무기를 제조할 수 있는 시설과 장인 등 인프라를 갖추고 있었다. 무기 재료가 될 구리나 철, 숯 등의 광물도 쉽게 취급했다. 심지어 구리 광산을 소유한 군대도 있었다. 이에 무관들은 가치가 높은 구리에 가치가 낮은 광물을 일정 비율 섞어서 동전을 만들고, 액면가를 실제 가치보다 높게 책정해 이익을 챙겼다. 중앙은행이나 정부가 화폐를 발권해 수익을 얻는 ‘시뇨리지’(Seigniorage)를 이용한 것이다.

또한 주막집은 돈이 오고 가는 ‘금융 플랫폼’이었다. 한강 포구에 위치한 주막집은 서울에 물건을 대려는 사람들로 인산인해를 이뤘다. 이곳을 장악한 ‘객주’는 도매업·물류업·대부업 등 각종 사업에 장소를 제공하고 수수료를 챙겼다. 지금의 네이버·카카오 같은 플랫폼처럼 큰돈을 번 것이다.

환과 어음을 이용해 무담보 대출과 유사한 금융 서비스를 제공한 개성상인, 일종의 ‘사모펀드’와 같은 계 조직 등의 이야기가 흥미롭게 펼쳐진다. ‘역사 커뮤니케이터’라고 스스로를 소개하는 저자는 이러한 역사적 사실을 바탕으로 “돈이 만들어낸 세상을 이해하려면 돈이 탄생한 역사부터 살펴보아야 한다”고 강조한다. “돈이 묶여 있지 않고 자유롭게 흐를 때 경제 발전의 기회가 생기고, 그 기회를 누구보다 먼저 포착하는 사람이 부를 거머쥐었다”는 것이다.

![월드컵까지 따냈다...스포츠산업 '생태계 파괴자' 된 빈살만[글로벌스트롱맨]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2023/11/PS23110500115t.jpg)

![[포토] 폭염 속 휴식취하는 건설 근로자](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2023/08/PS23080100718t.jpg)

![[포토] 강경남 '정교한 샷으로 승부한다'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050200224t.jpg)

![[포토]'이태원 참사 특별법' 국회 본회의 통과](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050200708t.jpg)

![[포토]녹색건물 컨퍼런스](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050200510t.jpg)

![[포토]'발언하는 이헌승 위원장'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050200488t.jpg)

![[포토]민주당-민주연합 합당 마무리, '22대 국회 171석'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050200481t.jpg)

![[포토]황성우 삼성SDS 대표, '생성형 Gen AI 서비스 플랫폼' 발표](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050200440t.jpg)

![[포토]노동해방하는 그날을 위하여](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050100452t.jpg)

![[포토]경기 침체에 폐업 급증, '한산한 주방거리'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050100378t.jpg)

![[포토] GS칼텍스 매경오픈 공식 포토콜 '많이 찾아와 주세요'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050100074t.jpg)