|

앞서 지난 2월 유엔환경총회에 참석한 175개 회원국이 이 같은 내용의 결의안을 채택한 데 따른 것으로 파리기후변화협약에 이어 환경분야에서 가장 거대한 다자간 국제협약이 될 것이란 평가를 받고 있다.

현재 논의되고 있는 내용을 종합하면 지난해 9월 르완다·페루 결의안 초안과 같은 해 12월 일본 결의안 초안을 토대로 ‘목차’ 정도만 나온 상태다. △플라스틱 전 주기에 걸친 통합적 접근과 국가별 보고(Reporting) 의무 △다자기금 등 재원 조달 메커니즘 △개도국에 대한 역량 배양과 기술, 재정지원 등에 관한 사항 등이 포함될 것으로 보인다.

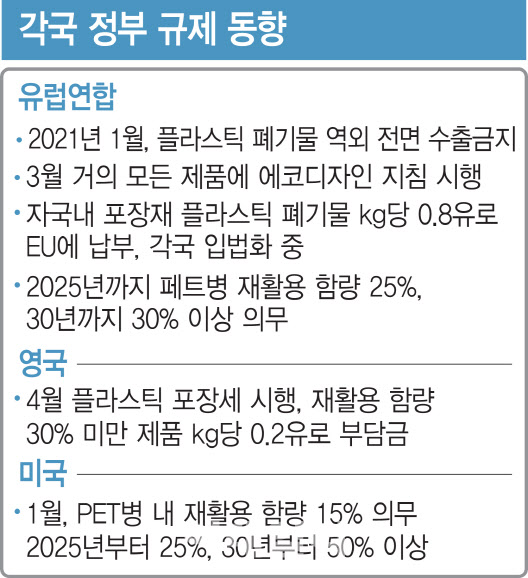

국제논의를 선도하고 있는 유럽은 이미 자국내 재활용 불가 플라스틱 수입품에 대한 장벽을 높였다. 유럽연합(EU)은 포장재 플라스틱 발생량에서 재활용된 플라스틱을 제하고 남은 폐기물에 kg당 0.8유로(한화 약 1000원)를 EU에 납부하는 방안을 도입한 상태다. 이는 한국이 메기고 있는 폐기물 부담금의 6.6배 수준이다.

회원국별로 부과시기 대상, 방법은 다르지만 이미 법제화한 국가들을 보면 이탈리아는 제조업체와 수입업체를 대상으로 지난 1월부터 0.45유로를 부과키로 했고, 스페인은 일회용플라스틱 생산 및 수입에 0.45유로를 내년 1월부터 부과하기로 했다. 독일과 프랑스는 현재 구체적 계획이 다소 불분명하나 도입 계획은 밝히고 있다.

우리나라는 내년부터 플라스틱 제품이 재생원료 사용시 인센티브를 제공하기로 하고, 페트병은 2030년까지 30%의 재생원료 사용을 목표로 하고 있다. 단 의무 규정이 아니라 목표치다.

![월드컵까지 따냈다...스포츠산업 '생태계 파괴자' 된 빈살만[글로벌스트롱맨]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2023/11/PS23110500115t.jpg)

![[포토] 폭염 속 휴식취하는 건설 근로자](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2023/08/PS23080100718t.jpg)

![[포토] 이정환 '정교한 컨트롤샷'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050200197t.jpg)

![[포토]'이태원 참사 특별법' 국회 본회의 통과](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050200708t.jpg)

![[포토]녹색건물 컨퍼런스](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050200510t.jpg)

![[포토]'발언하는 이헌승 위원장'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050200488t.jpg)

![[포토]민주당-민주연합 합당 마무리, '22대 국회 171석'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050200481t.jpg)

![[포토]황성우 삼성SDS 대표, '생성형 Gen AI 서비스 플랫폼' 발표](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050200440t.jpg)

![[포토]노동해방하는 그날을 위하여](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050100452t.jpg)

![[포토]경기 침체에 폐업 급증, '한산한 주방거리'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050100378t.jpg)

![[포토] GS칼텍스 매경오픈 공식 포토콜 '많이 찾아와 주세요'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050100074t.jpg)

![[포토] 강경남 '정교한 샷으로 승부한다'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050200224t.jpg)